ほくろは誰にでもある身近な存在ですが、中には「危険なほくろ」が隠れている可能性があります。今回は危ないほくろの見分け方と早期発見のポイントを詳しく解説します。

群馬県の高崎CLINIC Wでは、豊富な経験を持つ医師がほくろの正確な診断と適切な治療を提供しています。まずは基本的な知識から確認していきましょう。

ほくろが「危ない」とされるのはどんなとき?

悪性黒色腫(メラノーマ)とは

ほくろの中で最も注意すべきは、悪性黒色腫(メラノーマ)という皮膚がんです。メラノーマは皮膚の色素細胞であるメラノサイトが悪性化したもので、進行が早く転移しやすいという特徴があります。

日本人の発症率は欧米人と比べて低いものの、近年は紫外線による皮膚へのダメージが蓄積されることで、発症率が徐々に増加傾向にあります。特に40歳以降の発症が多く、早期発見・早期治療が極めて重要です。

危険性が高まる要因

先天的要因

- 家族歴にメラノーマの既往がある方

- 生まれつきの大きなほくろ(先天性色素性母斑)がある方

- 色白の肌質の方

- 多数のほくろがある方(100個以上)

環境的要因

- 長期間の紫外線曝露歴がある方

- 過去に重度の日焼けを経験した方

- 日焼けサロンの利用歴がある方

外的刺激

- 継続的な摩擦や圧迫を受ける部位

- 外傷による刺激を受けやすい部位

群馬県は四季を通じて紫外線量が多く、特に夏場の農作業や屋外でのスポーツ活動において紫外線対策が重要です。高崎市周辺でも、日常的なUVケアを心がけることで、ほくろの悪性化リスクを軽減できます。

良性と悪性のほくろの違いとは

ほくろの良性・悪性を正確に判断するには専門的な知識が必要ですが、一般的な特徴を理解しておくことで早期発見につながります。

良性ほくろの特徴

外観的特徴

- 形状: 円形または楕円形で、境界がはっきりしている

- 色調: 茶色や黒色が均一に分布している

- 表面: 滑らかで凹凸が少ない

- サイズ: 一定で急激な変化がない(通常6mm以下)

症状的特徴

- 痛みやかゆみなどの自覚症状がない

- 出血や潰瘍形成がない

- 周囲の皮膚との境界が明確

- 毛が生えていることもある(毛母ほくろ)

悪性の可能性があるほくろの特徴

外観的変化

- 形状: 不整形で境界が不明瞭

- 色調: 黒、茶、赤、青など複数の色が混在

- 表面: 凹凸があり、結節状の隆起がある

- サイズ: 急激な拡大(特に短期間での変化)、6mmを超える

症状の出現

- かゆみや痛みを伴う

- 出血しやすい、またはかさぶたを繰り返す

- 潰瘍形成や糜爛がある

- 周囲の皮膚に炎症が起きている

特に注意すべき部位

日本人に多い発生部位

- 足の裏: 最も頻度の高い部位で、歩行による継続的な刺激が要因

- 手のひら: 摩擦や外傷を受けやすい部位

- 爪の下(爪甲下): 爪の変色や変形として現れることがある

その他の注意部位

- 頭皮(特に男性の薄毛部分)

- 背中や肩甲骨周辺(自分では見えにくい部位)

- 下着や衣服による摩擦を受けやすい部位

危ないほくろのセルフチェックポイント(ABCDEルール)

皮膚科学では、ほくろの悪性度を判断する際に「ABCDEルール」という国際的な基準が用いられています。このルールを理解することで、日常的なセルフチェックに活用できます。

A(Asymmetry:非対称性)

チェックポイント

良性のほくろは左右対称の形をしていることが多いのに対し、悪性の可能性があるほくろは非対称な形をしています。

確認方法

ほくろの中心に縦横の線を引いたとき、四つの部分が同じような形になるかチェックします。明らかに形が異なる場合は注意が必要です。

注意すべき変化

- 以前は丸かったほくろがいびつな形に変化

- 一部分だけが突出している

- 境界線が波打っている部分がある

B(Border:境界の不整)

チェックポイント

良性のほくろは境界がはっきりしており、周囲の正常な皮膚との区別が明確です。悪性の場合は境界が不明瞭になります。

確認方法

ほくろの輪郭をよく観察し、どこからがほくろでどこからが正常な皮膚かが明確に分かるかチェックします。

注意すべき変化

- ほくろの周りがぼやけている

- 色素が周囲に滲み出している

- 境界線がギザギザしている

C(Color:色調の変化)

チェックポイント

良性のほくろは色が均一ですが、悪性の場合は複数の色が混在したり、色調にむらが生じます。

確認方法

ほくろ全体の色を観察し、均一な色調かどうかチェックします。特に黒、茶、赤、青、白などの色が混在していないか注意深く見ます。

注意すべき変化

- 一つのほくろの中に複数の色がある

- 色が急に濃くなった、または薄くなった

- 部分的に色が抜けている箇所がある

D(Diameter:直径)

チェックポイント

直径6mm(鉛筆の消しゴム部分程度)を超えるほくろは、悪性の可能性が高くなります。

確認方法

定規やコインなどを使って、ほくろの最大径を測定します。5円硬貨の穴の直径が5mmですので、それより大きいかどうかの目安になります。

注意すべき変化

- 短期間で急激に大きくなった

- 6mmを超えるサイズになった

- 以前より明らかに大きくなっている

E(Evolving:経時的変化)

チェックポイント

最も重要な項目で、ほくろに何らかの変化が生じていることを示します。

確認方法

定期的に写真を撮るなどして、ほくろの変化を記録し、以前の状態と比較します。

注意すべき変化

- サイズ、形、色、厚さの変化

- 新しい症状の出現(かゆみ、痛み、出血)

- 表面の性状の変化

- 周囲の皮膚の変化

セルフチェックの実践方法

月1回の定期チェック 鏡を使って全身のほくろをチェックします。家族やパートナーに背中などの見えない部位を確認してもらうことも重要です。

写真による記録 気になるほくろは写真に撮って記録し、変化を追跡します。スマートフォンのカメラで十分ですが、同じ角度・距離で撮影することがポイントです。

見た目の変化で特に注意すべき症状

急激なサイズの変化

危険な変化のパターン

- 数週間から数ヶ月で明らかに大きくなる

- 以前と比べて2倍以上のサイズになった

- 周囲に向かって不規則に拡大している

- 厚みが増して盛り上がってきた

成人になってからの急激な変化は特に注意が必要です。子どもや思春期の場合は体の成長に伴ってほくろも大きくなることがありますが、成人後の変化は専門医への相談をおすすめします。

色調の変化

危険な色の変化

- 黒色化: 茶色だったほくろが急に真っ黒になる

- 色素の濃淡: 一つのほくろの中で濃い部分と薄い部分が混在

- 多色性: 黒、茶、赤、青、白などの複数の色が現れる

- 色素の滲み出し: ほくろの周囲に色素が広がる

表面性状と症状の変化

表面の異常な変化

- 潰瘍形成: ほくろの表面が崩れて傷のようになる

- 出血: 軽い刺激で出血しやすくなる

- かさぶた形成: 繰り返しかさぶたができる

- 糜爛: 表面がじくじくと湿った状態になる

新たに現れる症状

- かゆみ: 継続的なかゆみや違和感

- 痛み: 触ると痛い、または自発痛

- 熱感: ほくろ周囲が熱を持つ

- 腫脹: 周囲の皮膚の腫れ

緊急性の高い症状

以下の症状がある場合は、できるだけ早急に専門医の診察を受ける必要があります:

即座に受診すべき症状

- 急速な増大(数週間で倍以上のサイズ)

- 自然出血(軽い刺激なしでの出血)

- 激しいかゆみや痛み

- 潰瘍形成と治癒の遅延

- 周囲のリンパ節の腫脹

大人になってから急にできたほくろは要注意?

年齢別ほくろの特徴

成人期(19~40歳)

- 新しいほくろの出現は減少傾向

- 紫外線の蓄積による影響が現れ始める

- 職業や生活習慣による部位特異的な変化

中高年期(40歳以降)

- 新しいほくろの出現は要注意

- 悪性化のリスクが高まる年代

- 定期的な皮膚科検診が推奨される

成人後に新しくできるほくろの注意点

良性の可能性が高いもの

- 小さくて色が均一

- 境界がはっきりしている

- 円形または楕円形

- 症状がない

注意が必要なもの

- 急速に現れて成長する

- 不整形や境界不明瞭

- 色調にむらがある

- 直径6mmを超える

- 症状を伴う

新しいほくろができやすい要因

紫外線の蓄積

長年の紫外線曝露により、皮膚のDNAダメージが蓄積され、新しいほくろや悪性化のリスクが高まります。

ホルモンの影響

妊娠、授乳、更年期などのホルモンバランスの変化により、新しいほくろができたり、既存のほくろが変化することがあります。

免疫機能の低下

加齢や病気、薬剤の影響で免疫機能が低下すると、異常な細胞の増殖を抑制する機能が弱くなります。

放置してはいけないほくろの特徴

部位別の危険度

足底のほくろ

日本人のメラノーマで最も頻度の高い部位です:

- 土踏まずや指の付け根にあるもの

- 直径7mm以上のもの

- 色調が不均一なもの

- 歩行時に違和感があるもの

爪甲下(爪の下)のほくろ

- 爪に黒い線状の変色がある

- 線の幅が3mm以上

- 爪の根元から先端まで続く線

- 周囲の皮膚にも色素が及んでいる

手のひらのほくろ

- 摩擦を受けやすい部位にあるもの

- 色調が濃く、境界不明瞭なもの

- 仕事で継続的に刺激を受けるもの

危ない可能性がある場合の皮膚科での診断と検査方法

基本的な診察過程

問診(医療面接)

皮膚科医は以下の点について詳しく確認します:

- ほくろの変化に気づいた時期と経過

- 家族歴(皮膚がんや多数のほくろ)

- 既往歴(日焼け、やけど、外傷など)

- 現在の症状(かゆみ、痛み、出血など)

- 生活習慣(職業、趣味、紫外線曝露)

視診と触診

- ABCDEルールに基づく系統的評価

- 周囲の皮膚との境界の確認

- ほくろの硬さや弾性の評価

- 近傍リンパ節の触診

ダーモスコピー検査

ダーモスコピーとは 特殊な拡大鏡を使用してほくろの内部構造を詳細に観察する非侵襲的な検査法です。

検査の特徴

- 10~20倍での拡大観察

- 痛みのない検査

- 良性・悪性の鑑別精度が85~95%に向上

- 早期メラノーマの発見が可能

観察される所見

- 網状パターン: 良性ほくろに典型的

- 放射状パターン: 悪性の可能性を示唆

- 青白いベール: メラノーマに特徴的

- 不規則色素沈着: 悪性化の兆候

生検(組織検査)

生検の適応

- ダーモスコピーで悪性の疑いが強い

- 臨床的に悪性が疑われる

- 急速な変化がある

- 症状(痛み、出血など)がある

生検の種類

- 切除生検: ほくろ全体を完全に切除(診断と治療を同時に実施)

- 切開生検: ほくろの一部のみを切除(大きなほくろに適用)

- パンチ生検: 円筒状の器具で組織を採取(比較的侵襲が少ない)

高崎CLINIC Wでのほくろ治療と診断

当院の診断体制

経験豊富な医師による評価 院長の高橋渉医師は、大手美容外科での院長経験と10,000件以上の美容診療実績を持ち、ほくろの診断においても豊富な経験を有しています:

- 東京大学医学博士号取得の確かな医学知識

- 美容外科・皮膚科領域での15年以上の経験

- 良性・悪性の鑑別に対する専門的な判断力

最新の診断機器

- 高性能ダーモスコピーによる詳細観察

- デジタル画像システムでの記録と解析

- 拡大観察による微細構造の評価

皮膚科専門医との連携体制

悪性の疑いがある場合や、より専門的な評価が必要な場合は、信頼できる皮膚科専門医への紹介を迅速に行います。

保険診療での対応

ほくろの診断や治療が医学的に必要と判断された場合は、保険診療での対応が可能です。

良性ほくろの治療オプション

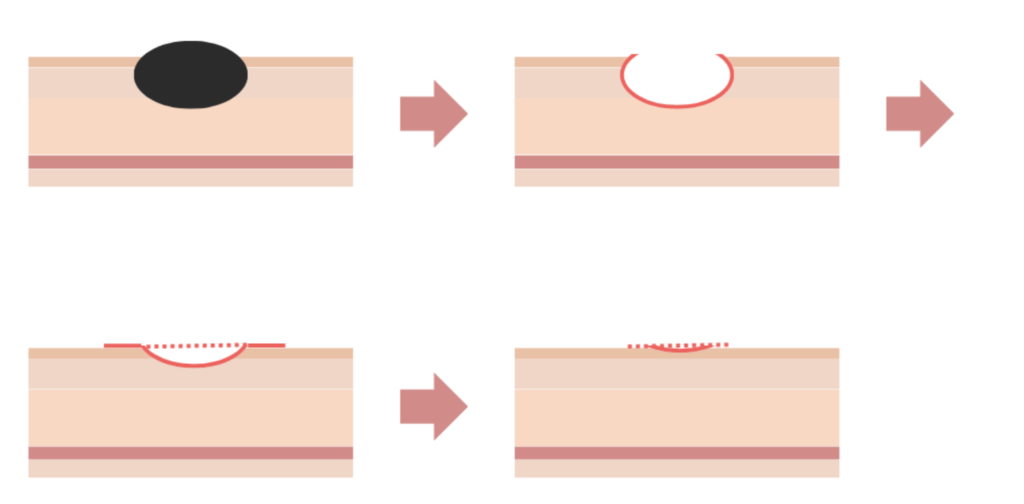

くり抜き法

小さな良性ほくろに対する効果的な治療法:

- 直径5mm以下の小さなほくろに適用

- 局所麻酔下での短時間手術

- 比較的小さな傷跡で済む

- ダウンタイムが少ない

切開法(完全切除)

大きなほくろや悪性の疑いがある場合に適応:

- ほくろとその周囲を含めた完全切除

- 組織学的診断が可能

- 再発リスクが低い

- 美容的に配慮した縫合

アフターケアとフォローアップ

術後管理

- 適切な創部ケアの指導

- 感染予防のための注意事項

- 日常生活での制限事項の説明

定期的なフォローアップ

- 術後1週間での創部チェック

- 1ヶ月後の経過観察

- 組織診断結果の詳細な説明

- 他のほくろの定期チェック

まとめ

ほくろは身近な皮膚病変ですが、中には生命に関わる危険なものがあります。群馬県高崎市のような日照時間の長い地域では、紫外線による皮膚へのダメージが蓄積されやすく、より注意深い観察が必要です。

重要なポイント

セルフチェックの重要性

月1回のABCDEルールに基づくセルフチェックにより、ほくろの変化を早期に発見することができます。特に40歳以降は新しいほくろの出現や既存のほくろの変化に注意が必要です。

早期受診の重要性

気になる変化があった場合は、自己判断せずに専門医に相談することが大切です。早期発見・早期治療により、良好な予後が期待できます。

経験ある医師による正確な診断

ダーモスコピーや組織検査などの専門的な検査により、正確な診断が可能です。経験豊富な医師による適切な評価を受けることが重要です。

高崎CLINIC Wの強み

豊富な実績と経験

当院では、ほくろ治療において全国トップレベルの実績を誇っています:

- 院長の豊富な美容外科・皮膚科経験

- 10,000件以上の美容診療実績

- 東京大学医学博士号による確かな医学知識

最新の診断・治療技術

- 高性能ダーモスコピーによる精密診断

- くり抜き法や切開法などの多様な治療選択肢

- 皮膚科専門医との緊密な連携体制

患者様に寄り添った医療

- 丁寧なカウンセリングと十分な説明

- 保険診療と自費診療の適切な使い分け

- 術後の充実したフォローアップ体制

無料カウンセリングのご案内

高崎CLINIC Wでは、ほくろに関する不安や疑問をお持ちの皆様に、無料カウンセリングを提供しています。

また、当院でのほくろ治療についてもっとくわしくしりたい方は施術紹介ページを御覧ください。

こんな方におすすめ

- 最近ほくろに変化を感じている方

- 家族にメラノーマの既往がある方

- 多数のほくろがあり心配な方

- 美容的にほくろを除去したい方

- セカンドオピニオンを求める方

ほくろに関する不安や疑問をお持ちの方は、まずは無料カウンセリングにお越しください。全国トップレベルの技術と豊富な経験を持つ高崎CLINIC Wで、安心して診察をお受けいただけます。

高崎CLINIC W

- 群馬県高崎市(高崎駅徒歩5分)

- 院長: 高橋渉(医学博士)

- 実績: 美容診療実績10,000件以上

- 特徴: 皮膚科専門医との連携・保険診療対応・無料カウンセリング

お電話またはWEBサイトからお気軽にお問い合わせください。

access

access